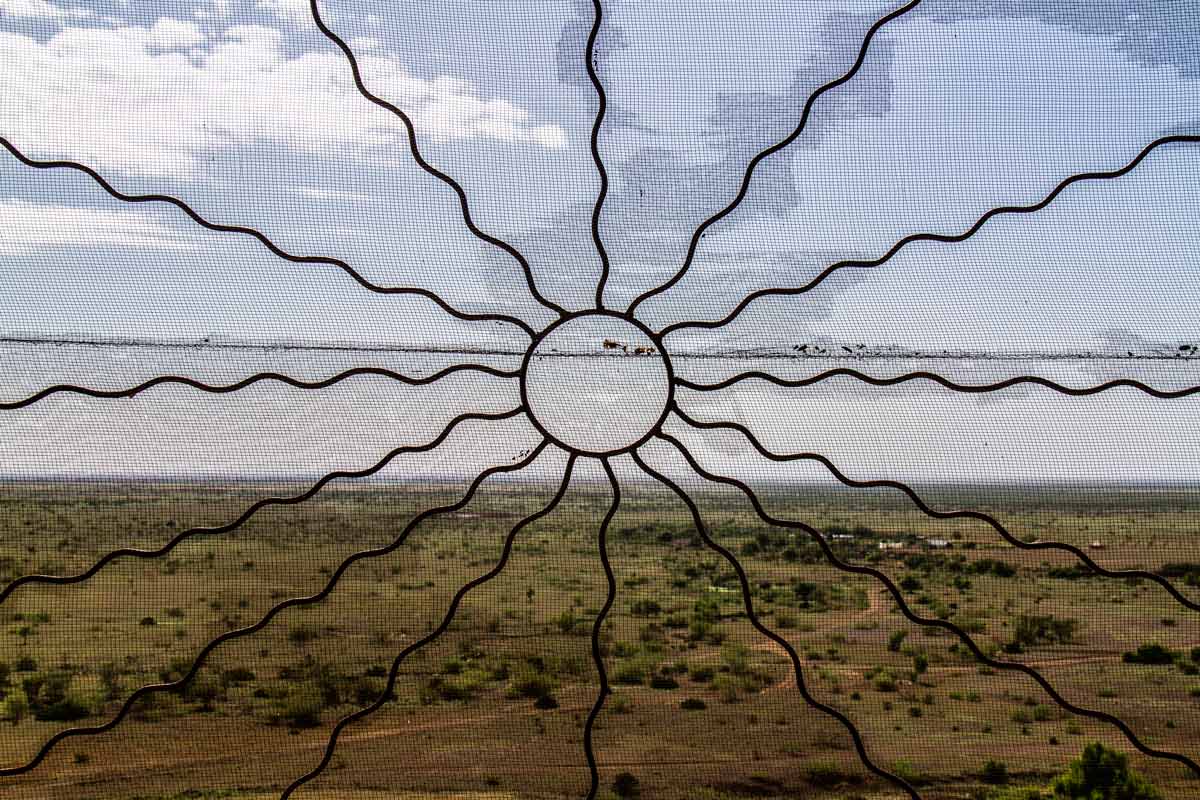

En Lobur la vida comienza con los primeros rayos de sol. Bajo las escaleras del primero piso en el que se encontraba mi habitación y me detengo a mirar el paisaje que se ve por la ventana del salón. Es como estar dentro de un escaparate desde el que contemplas el mundo exterior, la savanna, el horizonte, Etiopía… Me recuerda a “Memorias de África” y por un segundo pienso que algo parecido habrá sentido Karen Blixen.

Tras una hora de viaje recorriendo el desierto salpicado de espejismos, llegamos a la frontera con Etiopía. Una choza en medio de la nada nos confunde un poco, pero sí, ese es el punto de policía donde tenemos que registrarnos para poder seguir hacia la misión de Todonyan. Al cabo de unos trámites de pocos minutos y momento foto, que para los policías ha durado demasiado, nos dirigimos hacia la misión.

Hacemos las pertinentes presentaciones, charlamos con el padre Andrew y establecemos nuestro sitio de acampada dentro del perímetro de la misión. Hoy por primera vez probamos la comida turkana. Estaba empezando a dudar de si tenían una comida específica, pero allí estaba, como regalo caído del cielo. No sé si serán los días que llevamos comiendo arroz y espaguetis o sólo el simple hecho de que está rica, pero ha sido lo mejor que he comido hasta la fecha. Repollo cocido, lentejas en salsa y una especie de tarta llamada chapati una delicia.

Acabado el almuerzo nos dirigimos en busca de los pueblos pesqueros desperdigados en el camino hacia Lowarengak. Los pescadores viven prácticamente en el lago, en una suerte de chozas construidas con unos palos y unas telas y paja a modo de techo. Según nos traduce Moses, viven la mayor parte del tiempo aquí mientras dura la pesca y regresan a sus casas únicamente para descasar un par de días.

Mientras Juan se ceba, fotográficamente hablando, con los veleros que llegan a la orilla para descargar pescado, yo me siento en la arena. Quiero observar los barcos y las olas ondeándose por encima de las redes, quiero sentir la brisa, la luz dorada del sol de la tarde y escuchar a la gente hablar ese idioma indescifrable. Pero mi momento de paz llega a su fin cuando se me acercan varios niños curiosos. En menos de cinco minutos estaba rodeada de al menos veinte niños y todo lo que podía ver eran dedos negros tocándome la cara y el pelo y dientes blancos sobresaliendo de detrás de tímidas sonrisas.

En cuanto a los demás allí presentes, la dinámica es la siguiente: los veleros se pasan todo el día en el lago, a su regreso las mujeres y los niños ayudan a descargar el pescado, limpian las redes y las vuelven a cargar para que salgan de nuevo a llenar las panzas de los barcos. En la orilla, los mayores arreglan las redes estropeadas y las mujeres ayudan a preparar el pescado para salarlo y secarlo al sol.

Los niños llevan tremendo alboroto desde el momento en el que nos vieron y siguen bailando y saltando con mucha energía. Tienen curiosidad por la cámara y cada vez que les enseño las fotos que les voy sacando se echan al suelo en unas risas estrepitosas.

Ahora bien, todo parece marchar sobre ruedas para los Turkana del lago, pero hay una variable a tener en cuenta y son los Dassanech. Según nos revelen, las redes, al igual que las vacas, también son objeto de disputa entre estas dos tribus. Muchas familias se han quedado sin sustento al perderlas a manos de la tribu enemiga.

“Sin redes no hay peces y sin peces no hay comida”, nos indica uno de los mayores en un inglés rudimentario.

El sol está a punto de esconderse en el horizonte, es hora de volver a la misión para montar nuestro campamento. Posiblemente sea una de las noches que mejor se ven las estrellas y reconozco para mis adentros que me empieza a gustar el sentimiento de libertad que te da el campamento.